| 「ぐんまルネサンス」 第2部 | ||||||||

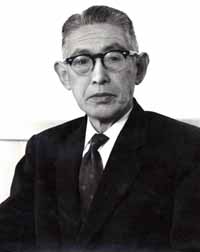

| 47 後閑 祐次 |

||||||||

後閑祐次は、組合製糸「群馬社」の創設、再建にかかわった桑島定助(一八六七−一九四八年)を回顧する座談会(一九五六年開催)で発言している。 「群馬社」の重役宿直室で初代社長の大久保佐一が自ら命を絶ったのは一九三四(昭和九)年十月二十二日。繭売買をめぐって一部組合員の告発から天皇陛下のご訪問が取りやめになった事態の責任を取った突然の出来事だった。会社の善後策を練るために前橋を訪れていた後閑は、自死の現場を目の当たりにする。 二七年の創業当初は順調に業績を伸ばし、規模を拡大した群馬社も、三〇年ごろから世界的な不況により輸出が減少。糸価が暴落し赤字が続いた。大久保の死後、会社設立を主導した県から派遣された官選理事が経営をつなぎ、三五年に上田蚕糸専門学校教授で農学博士だった早川直瀬が二代目の社長に就いた。 経営が上向かないまま、早川は更生計画で国や県と意見が合わずに二年半ほどで退陣。社長空白の混乱が四カ月余り続いた。 重い負債で崩壊寸前となった群馬社の立て直しを誰に任せるか。一時は五十嵐吉蔵(一九〇一−一九五九年)の名が浮上したが人選は難航。役員が出した結論が後閑だった。 東京高等蚕糸学校で養蚕を学び、二十九歳の時に宮内省御養蚕所に出仕。利根郡の養蚕組合をまとめ、県蚕糸業界の要職をこなした後閑に、農家の利益を守るために興した群馬社の将来を委ねるしかなかったのだろう。 引き受け手のない社長職。月夜野郵便局長だった後閑は役員らの度重なる説得に対してなかなか首を縦に振らなかった。長男の縫之介さん(82)=みなかみ町月夜野=は「赤字が続く会社の社長になるつもりはなかったんでしょうが、断り切れなかったんですね。家族の猛反対を押し切っての決断でした。それだけ信頼されていたんだと思います」と回想する。 三八(昭和十三)年八月二日付の上毛新聞は「群馬社新社長を後閑氏受諾す 一日役員会で推薦」の見出しで報じている。群馬社事件の後、ともに組合製糸を全国レベルに引き上げようと、県内を駆け回って組合員の結束を固め、全額供繭に力を注いだ桑島らの説得に応じたのである。 後閑が社長の時代に群馬社に入社、後に「追想後閑祐次翁」を書いた篠原久雄さん(82)=前橋市箱田町=は「自分がやるしかないと承諾したのでしょう。威あって猛からず。先祖から受け継がれた社会公共のためにという心を生涯持ち続けた人」と評する。 縫之介さんが集めた社長就任時の新聞に人柄が紹介されている。 〈後閑氏は別に財があるわけではない。然(しか)し全体主義のイデオロギーと而(しか)して組合大衆を収攬(らん)するだけの力倆(りょう)を有している。それは農民の生活を知り、誠実さを持っていることだ・・・〉 傾きかけた経営は、再建の途についたが、四一年に太平洋戦争が勃発(ぼっぱつ)。翌年、戦時統制により組合製糸は統合され、後閑は社長を辞任する。翼賛運動に専任するためでもあった。 群馬社最大の危機に再建の切り札として三代目社長を要請され、四十九歳で下した苦渋の決断から四年。蚕糸業に心血を注いだ半生から政治家、教育者への道を歩き出す。明治から戦後を駆け抜けた時々の判断は、時代のすう勢を読み切っての選択だったのだろう。 (山形博志) 1889(明治22)年、小野善兵衛の三男として月夜野町に生まれる。前橋中(前橋高)、東京高等蚕糸学校(東京農工大)を卒業。1918年に宮内省御養蚕所で1年間、養蚕の技術指導にあたった。 その後、東京高等蚕糸学校助手を務め、帰郷。利根郡蚕種同業組合長、桃野村農会長に就任した。月夜野郵便局長、全国養蚕業組合連合会議員を経て38(昭和13)年に群馬社社長に推され、42年に社長を辞任。県議、県翼賛壮年団長に選ばれる。 戦後の55年、桃野と古馬牧両村の合併で誕生した月夜野町の初代町長となった。全国農山漁村振興協議会長を務め、利根商業高校を創立し校長に。郷土史家として「磔茂左衛門沼田藩騒動」などの著書がある。78(昭和53)年、89歳で死去。 (上毛新聞3月16日掲載) |

||||||||